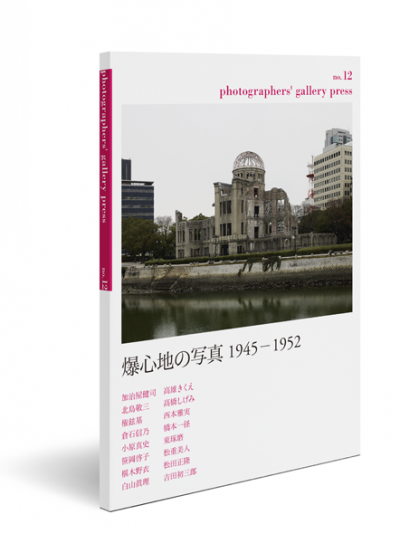

photographers’ gallery press no. 12

photographers’ gallery press no. 12

¥2,750

【2刷出来】

特集「爆心地の写真 1945-1952」

1945年から1952年のプレス・コード解除(サンフランシスコ講和条約締結)までを中心に、広島で撮影された写真をあらためて見直し、詳細に検証。原爆投下当日のキノコ雲下の惨状を唯一撮影した松重美人の5枚の写真、復興初期に制作された写真集『LIVING HIROSHIMA』、吉田初三郎の原爆鳥瞰図を収めた英文グラフ誌『HIROSHIMA』。占領下での廃棄や接収あるいは決死の秘匿を経て、現在にまで残された写真資料を、わたしたちはどのように受け止めることができるのか。

〈Content〉

【2刷出来】

年1回発行の機関誌『photographers’ gallery press』第12号。

特集「爆心地の写真 1945-1952」

写真が発明されてから170年以上が過ぎようとしています。平和な家庭生活から戦場や災厄にいたるまで、写真は文字以上に、時代のあらゆる出来事を記録してきたと言っても過言ではありません。しかし、その意義は思いのほか見落とされているのではないでしょうか。原爆投下直後の広島を撮影した写真資料もその例外ではありません。

本誌では、1945年から1952年のプレス・コード解除(サンフランシスコ講和条約締結)までを中心に、広島で撮影された写真をあらためて見直し、詳細に検証していきます。原爆投下当日のキノコ雲下の惨状を唯一撮影した松重美人の5枚の写真、復興初期に制作された写真集『LIVING HIROSHIMA』、吉田初三郎の原爆鳥瞰図を収めた英文グラフ誌『HIROSHIMA』。占領下での廃棄や接収あるいは決死の秘匿を経て、現在にまで残された写真資料を、わたしたちはどのように受け止めることができるのか。広島での調査取材をもとにした座談会や書き下ろし論考により、写真そのものから問い直す試みでもあります。

目次

特集 爆心地の写真 1945─1952

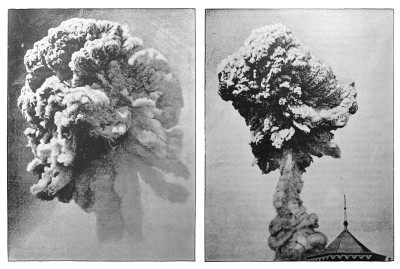

[写真]松重美人の5枚の写真/1945年8月6日

[座談会]松重美人の5枚の写真をめぐって

倉石信乃、小原真史、白山眞理、橋本一径、北島敬三、笹岡啓子

不鮮明について──松重美人の写真、最初の1枚

倉石信乃

原爆記録写真──埋もれた史実を検証する

西本雅実

広島原爆写真を追って──西本雅実インタヴュー

聞き手・構成:笹岡啓子

[座談会]『LIVING HIROSHIMA』をめぐって

倉石信乃、小原真史、白山眞理、北島敬三、笹岡啓子

紙の上の観光──『LIVING HIROSHIMA』と広島の国際観光地化

加治屋健司

[座談会]公園都市・広島

権鉉基、高雄きくえ、東琢磨、松田正隆、笹岡啓子

顔と出会うこと

東琢磨

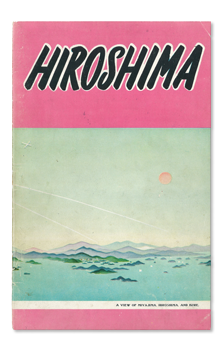

広いシマの色──吉田初三郎の『HIROSHIMA』をめぐって

椹木野衣

[カラー収録]『HIROSHIMA』(広島図書、1949年)

[邦訳『HIROSHIMA』]ヒロシマ

高橋しげみ訳

火災写真論 1886-1897

橋本一径

pg chronicle

本誌関連地図(広島市)

参考文献一覧

表紙・扉写真:北島敬三

photographers’ gallery press no. 12

B5判/並製/188頁

発行:photographers’ gallery

発行責任:北島敬三

編集責任:笹岡啓子

発行日:2014年11月15日

定価:2,500円+税

ISBN 978-4-907865-03-0

取扱い:ツバメ出版流通

書店用注文書PDFpress12-2015

contents

倉石信乃、小原真史、白山眞理、橋本一径、北島敬三、笹岡啓子

1945年8月6日、原爆投下直後の広島で松重美人によって撮影された、たった5枚の写真。ネガに残された傷、不鮮明な像、発表のたびに修整が施される人影……。長崎を撮影した山端庸介、アウシュヴィッツを撮影したゾンダーコマンドの写真などとともに、撮影や掲載の経緯をたどりながら、残された5枚の写真から言葉を紡ぎだす。

不鮮明について──松重美人の写真、最初の1枚

倉石信乃

もうひとつの被爆地・長崎を撮影した山端庸介の写真に比べて、松重美人の写真は「原爆の写真」としては明確さに欠けているかもしれない。しかしそこには決して見過ごされてはならない特異性がある。「普通の人」によってかろうじて掬い取られた普通ならざる松重の写真は、災厄に接した人と直面することを今もなお、験し続けている。

原爆記録写真──埋もれた史実を検証する

西本雅実

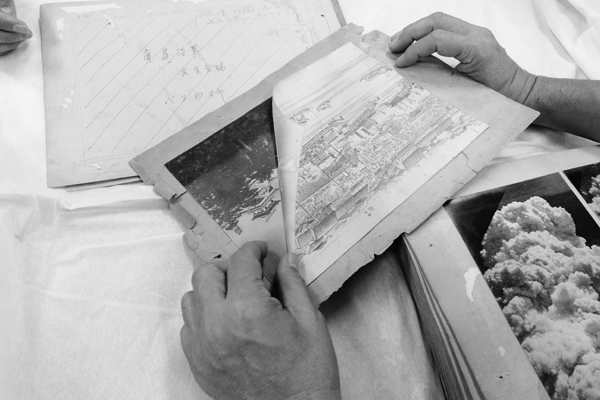

撮影者・被写体は誰か、そしてどこで撮影されたのか。原爆記録写真に写っている事柄も写っていない事柄も検証し、伝えること。無言の証言者である原爆記録写真は、ヒロシマを体験した人たちの揺るぎない意思によって残されている。

広島原爆写真を追って──西本雅実インタヴュー

聞き手・構成:笹岡啓子

中国新聞記者として原爆写真を追い続けてきた西本雅実氏。数千枚もの原爆写真と向き合ってきた経験から、「平和」や「反核」といった言葉に収斂することのない、原爆がもたらした悲惨さと記録写真との関わりが見えてくる。

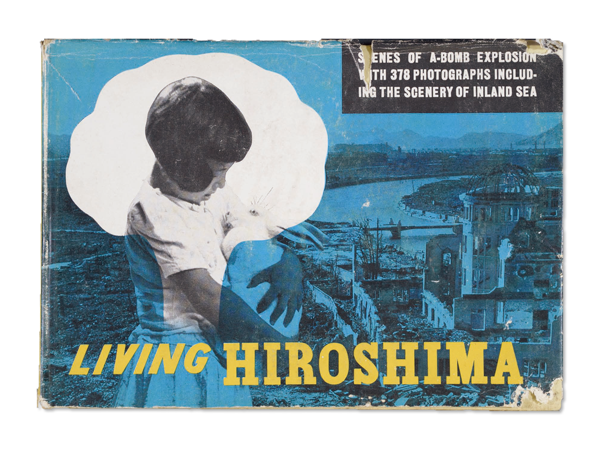

[座談会]『LIVING HIROSHIMA』をめぐって

倉石信乃、小原真史、白山眞理、北島敬三、笹岡啓子

原爆写真の初出は1952年と広く認識されてしまっている。しかし1949年発行の『LIVING HIROSHIMA』にすでに原爆写真が掲載されていた。占領下の検閲空間のなか、木村伊兵衛・林重男・菊池俊吉らの写真370点を収め、複雑な背景を抱えながらも刊行された『LIVING HIROSHIMA』とその制作資料から、広島と写真について語る。

紙の上の観光──『LIVING HIROSHIMA』と広島の国際観光地化

加治屋健司

戦中の対外宣伝グラフ誌のスタッフを起用した、原爆被害写真集。原爆被害を観光資源として観光地化を図るなか発行された、観光案内書。並立することが困難な内容を併せ持つ『LIVING HIROSHIMA』の性質を精緻に読み解く。

[座談会]公園都市・広島

権鉉基、高雄きくえ、東琢磨、松田正隆、笹岡啓子

歴史から消されてゆく「広島」がある。原爆スラム、原爆乙女、朝鮮人被爆者、戦後復興期の混迷した状況……。オフィシャルな「ヒロシマ」から抜け落ちるものを考えることは、現在の日本を考えることに他ならない。広島・長崎に生まれ育った5人が、広島の現在について議論を交わす。

顔と出会うこと

東琢磨

三菱広島・元徴用工被爆者たちの顔、ヴェールで素肌を隠すイスラーム世界の女性たちの顔の不在、白い広島の街の黒さを写す笹岡啓子の写真。抑圧されたものを存在しないものかのように政策を断行してゆく政治状況のなか、顔との出会い、そして不在の現前を可視化することは抵抗の一助となるはずだ。

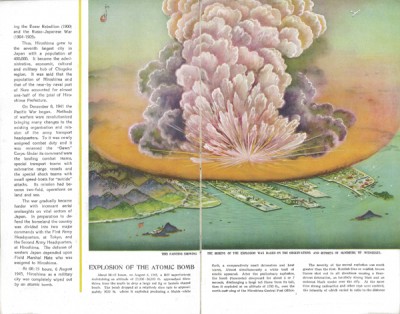

椹木野衣

原爆の核分裂反応がもたらす閃光から、炸裂直後の「ピンク色」のキノコ雲、そして被爆した広島までを描いた、吉田初三郎のパノラマ鳥瞰図。国家、タブロー、ヒューマニズムといった西洋近代の産物とは無縁のパノラマ鳥瞰図は、日本の戦後美術で類例なき地位を占めている。

[カラー収録]『HIROSHIMA』(広島図書、1949年)

[邦訳『HIROSHIMA』]ヒロシマ 高橋しげみ訳

1949年に発行された英文グラフ誌『HIROSHIMA』全28頁を、邦訳とともにフルカラーで収録。原爆の被害状況や復興中の広島を紹介するテキストと写真、原爆では挫けることのない愛の偉大さを被爆者視点から描く短篇などが収録されている。

火災写真論 1886-1897

橋本一径

1887年1月12日の夜、パリのアンジュー通り51住所のナダールのスタジオで、火災が発生する。火は間もなく消し止められたものの、新聞各紙は、火元の地下貯蔵庫に「可燃性の化学物質」が保管されていたことを伝えていた──。19世紀末、セルロイドがフィルムの原料として用いられるようになったときから、写真と火災が取り結ぶことになった致命的な関係を通して、写真史の知られざる一面を浮かび上がらせる、画期的な論考。